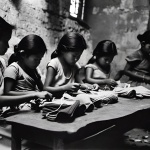

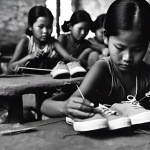

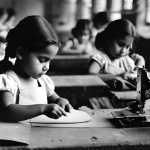

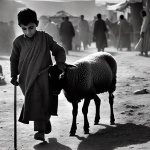

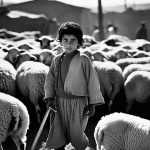

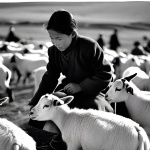

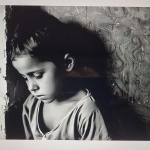

L’infanzia negata

Immagini virtuali, sofferenza reale

Santi Spartà

La civiltà dell’immagine, la sua capacità di portare all’istante e in ogni angolo del mondo la raffigurazione fotografica di qualunque accadimento senza alcun ricorso al filtro di una pietas che sembra da tempo sepolta, ci ha ormai abituati ad ogni tipo di orrore.

Siamo sommersi dalla brutalità e l’efferatezza, assediati da una morbosa attrazione verso le atrocità e il disprezzo del più esiguo residuo di umanità. Senza pudore, veniamo informati di violenze quotidiane compiute sulle creature più deboli e indifese, che subiscono spesso l’obbrobrio più vile, immediatamente amplificato dai cosiddetti mezzi di informazione.

Queste immagini, per le quali non è stato necessario chiedere alcun consenso alla pubblicazione – ipocrita sotterfugio con il quale la società dei media si illude di poter lavare la propria coscienza – sono state provocatoriamente realizzate con tecniche di Intelligenza Artificiale, le stesse che alcuni utilizzano per generare dubbi scoop fini a se stessi e a qualche fatuo like. E per distinguere questi prodotti, frutto di avanzati algoritmi generativi dalle fotografie tradizionali, espressione di una sensibilità che le macchine – almeno al momento attuale – ancora non possiedono, mi è piaciuto coniare il neologismo «Robogrammi»

Sono immagini dure, nella loro apparente innocenza. E il fatto che esse siano virtuali amplifica, più che ridurre, la vergogna di sapere che esse mostrano una violenza tragicamente reale.

La condanna della sopraffazione che esse denunciano, la violazione del diritto alla crescita equilibrata di ogni bambino vuole rammentare che dietro le ferite inferte ad una infanzia negata nella sua sacralità si cela spesso la produzione di manufatti di uso quotidiano dei quali preferiamo ignorare l’origine, la fatica e il dolore di chi li realizza.

Se queste opere possono contribuire ad una riflessione sulla deriva etica della nostra civiltà e dare una speranza a qualche fanciullo, allora non sarà stato un lavoro vano.

Cos’è che rende un’immagine reale?

Manuela Spartà, Photoshop Senior Editor and Colorist

Mentre con l’avvento del digitale, circa vent’anni fa, Photoshop sostituiva la camera oscura e i sensori delle moderne macchine fotografiche rendevano visibile ciò che in passato era restituibile solo attraverso la perfetta padronanza del processo di impressione (e conseguentemente di stampa), si inizia a disquisire sul valore della testimonianza fotografica.

Le moderne tecnologie, l’avvento di plug-in sempre più sofisticati e applicazioni fotografiche come Hypstamatic e Instagram , restituiscono di fatto il mezzo fotografico a chiunque portando una vera e propria rivoluzione democratica della fotografia.

Persino coloro i quali non possedevano una macchina fotografica hanno visto restituirsi una possibilità: quella non solo di produrre fotografie ma di farlo ricalcando il gusto di chi per anni aveva esplorato il mezzo, applicando filtri in grado di simulare i supporti e le pellicole usate negli ultimi 100 anni di storia della fotografia, che hanno contribuito a creare una visione del reale, comunicando concetti e temi universali.

In poco tempo lo smartphone si impone come protesi dell’uomo contemporaneo, diventa occhio perennemente acceso attraverso cui legittimare la realtà: ciò che non documentiamo sembra non esistere e diventa altresì vuoto, intangibile; tutti diventiamo testimoni della realtà.

Difficile dimenticare la foto delle due ragazzine indiane di 14 e 15 anni, impiccate a un albero di mango in un villaggio dell’ Uttar Pradesh in India nel 2014 o l’immagine scioccante dei corpi stesi sul pavimento intriso di sangue dopo l’attentato del Bataclan nel 2015.

Non c’è composizione, se non quella casuale dello spettatore improvvisato, non c’è la scelta di una luce, non vi è consapevolezza formale solo documentazione fredda e accidentale.

Dunque la questione etica diventa passiva nell’ improvvisato fotografo e doverosamente attiva nello spettatore al quale rimane la responsabilità morale di decidere come interpretare ciò che vede.

Se ciò che rende universale un’immagine è la sua capacità di toccare profondamente lo spettatore nella sua totalità di essere umano, allora forse dobbiamo incominciare a chiederci come sta cambiando il concetto stesso di umano e di umanità.

Siamo ancora capaci di vedere? L’anziano solo nell’appartamento accanto, la ragazza col bimbo appeso al collo che fa l’elemosina davanti al supermercato, un uomo senza dimora che risiede nell’aiuola sotto casa.

Oppure ci siamo ridotti a osservare distanti come se davanti a noi ci fosse uno schermo che ci garantisce distacco e immunità?

Forse, se di fronte alla creazione intensa e disperata di contenuti superflui fossimo in grado di contrapporre una capacità di vedere, ma soprattutto di sentire in grado di animare una più concreta ricerca umanistica allora riusciremo a tramutare in progresso ciò che sembra destinato a uno sviluppo isterico e incontrollato.

Perciò se penso a queste immagini e come un bambino mi soffermo a osservarle, attivo il senso più importante di tutti, quello che davvero fa di me un essere umano: il sentire.

La questione tecnologica sbiadisce, perde il suo senso, e rimane la potenza di queste immagini che non risiede nella forza che le ha prodotte ma piuttosto nel significato universale che contengono.

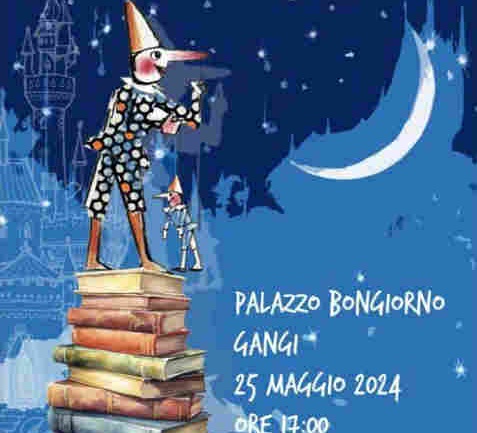

CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CONTRO GLI ABUSI SUI MINORI

Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR Catania

Responsabile: Enrico Parano

La Violenza sui Minori rappresenta una tra le più gravi emergenze umanitarie degli ultimi decenni, anche nei paesi più industrializzati, Italia inclusa. I danni del minore che viene abusato sono devastanti, con conseguenze a breve e a lungo termine sia per la salute fisica e sia per quella mentale delle vittime.

È ampiamente riconosciuto che la maggior parte (oltre l’80%) dei casi di abusi sui minori non emergono, rimangono sommersi e non vengono denunciati.

Come riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la violenza sui minori può essere prevenuta tramite la realizzazione di svariati servizi rivolti a tutta la popolazione, basata su interventi indirizzati a sensibilizzare ed ampliare le conoscenze relative al fenomeno del maltrattamento e degli abusi sui minori, attraverso iniziative di carattere sociale e culturale (prevenzione primaria). Così come capita per svariati contesti socioculturali, i messaggi mediatici spesso sono particolarmente efficaci per influenzare, stimolare e sensibilizzare l’opinione pubblica su specifiche tematiche relative alla salute (es. campagne mediatiche contro il fumo, l’alcool, la droga, prevenzione malattie cardiovascolari, incidenti stradali, etc..). Si tratta di messaggi generalmente associati a immagini “forti”, “di impatto”, che stimolano la riflessione e colpiscono nel segno. A differenza di altri Paesi, in Italia raramente vengono attuate campagne di sensibilizzazione contro la violenza sui minori, se non in occasione di singole giornate internazionali dedicate alla protezione dei minori. Ben vengano, dunque, occasioni di comunicazione al pubblico in grado di muovere le coscienze su una piaga così grave e devastante per l’intera Società.

Rosa Di Stefano, Giornalista, Presidente Associazione Culturale Geniale [egeniale.com]

C’è qualcosa di inquietante in queste immagini realizzate non con metodi tradizionali – l’occhio dell’artista e la macchina fotografica – ma facendo ricorso a tecniche automatiche e alla cosiddetta “Intelligenza Artificiale”. E l’inquietudine sconfina nel timore, quando il risultato colpisce la nostra sensibilità e gli innumerevoli pixel – che per la macchina sono in realtà soltanto dei numeri – si trasformano nelle immagini di una umanità dolente, nella sofferenza che spesso ignoriamo voltandoci dall’altra parte per indifferenza, convenienza o egoismo.

Ritorna alla mente la vecchia diatriba sullo scopo dell’Arte, se essa possa essere fine a sé stessa – l’Arte per l’Arte – o se non debba essere piuttosto costantemente rivolta alla vita, alla sua comprensione e ad un fine più nobile: diffondere tra gli uomini il culto della bellezza, che non può essere tale senza giustizia.

Ci troviamo dunque a riflettere su ciò che le macchine possono fare per noi, non soltanto in termini di fatica fisica ma su come possano collaborare per rendere il nostro mondo più equo, magari smuovendo le nostre coscienze addormentate con immagini virtuali che mostrino sofferenze e soprusi assai reali, a danno degli esseri più deboli e indifesi: i bambini. Bambini vulnerabili, traditi, sfruttati da una società avida che afferma soltanto a parole diritti costantemente negati a coloro che non hanno difesa, i più deboli, gli ultimi della Terra. Cosa sarà di un mondo nel quale ai bambini è negato il tempo dell’immaginazione e del gioco e la sacralità della loro anima e dei loro corpi viene violata perfino da coloro che dovrebbero garantirne l’inviolabilità, mentre anche i carnefici hanno talora conosciuto lo stesso orrore, perpetuando così un’orrida catena d’infamia?

I bambini sono il nostro futuro e nessuna civiltà degna di questo nome dovrebbe sopportare l’infamia del loro sfruttamento, che troppo spesso avvantaggia il nostro miope benessere materiale. Se davvero desideriamo un mondo migliore, non possiamo tradire i bambini, che sono il nostro futuro.

Come sempre, la scelta di cambiare la realtà tocca a noi. A ciascuno di noi.